対お菓子反対大同盟(第一次〜第四次)

- ナムル皇帝

- 2023年4月6日

- 読了時間: 3分

更新日:2023年9月20日

1791~1809 約20年続いた「アンチモ・ナーク」への反対大同盟。 イストラグンド大陸の覇権国:華犠国を中心に結ばれたブーランジェ公国再興を目的とした 軍事同盟である。当初参加国は全て王族の政権であり、民衆政権など認められるはずもなかった国々である。

①第一次対お菓子反対大同盟 1791~1792 パティシェ・ブーシェ国王を処刑したアンチモ・ナーク政権に対して華犠国は ・ブーランジェ公国の再興 ・お菓子以外の主食化による安定した食生活の提案 等を行った「082か条の要求」を提案。無論受けるはずもなく、拒絶される。 以上より華犠国は王族国家を集め「お菓子デストロイ国際会議」を開く。会議では武力によるブーランジェ公国の再興を確認。 サブレ川にて対峙した両軍であったが、イイチコ・カタパルトの天才的な戦術「ウマイグルメ」により、同盟軍は大敗北を喫する。(サブレの和約)

②第二次お菓子反対大同盟 1794~1795 同じくイストラグンド大陸中心の大同盟。小競り合いが続いた後、休戦。

③第三次お菓子反対大同盟 1797~1800 編成は変わらず。 ガイシュー湾で華犠国、ブーランジェ公国遺族軍、ドンポラー王国の連合軍とアンチモ・ナークの戦争が勃発。ものすごく日が照りつけるビーチリゾートだったため「アーステリツケルの3王会戦」と呼ばれている。ドレークアイランドを味方につけたイイチコはガイシュー湾からの援護艦砲射撃により大勝。 華犠国は初代皇帝の名を冠する奈無流(ナムル)宮殿にて敗北を認める終戦条約を締結。(ナムルの屈辱、ナムル休戦条約) 以降、華犠国は建国以来の対外制圧政策を軟化させ、外交方針転換を始める。

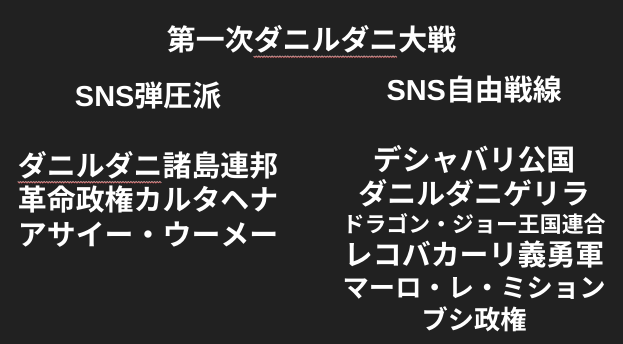

④第四次お菓子反対大同盟 1805~1809 イイチコは財政難を理由にドレークアイランドへ戦争参加への報酬支払を拒否。関係が悪化した。(民衆の意見が強く、当時は強く徴税ができなかった) 華犠国はここに目をつけ、大国であるが故の財力を見せつけ同盟を結ぶ。 また、ダニルダニ諸島にも声をかけ各部族を味方につける。 再度ガイシュー湾にて戦争を開始し、「1大陸2島連合戦争」が勃発。 同時に砂糖の封鎖令が発動され、制海権を奪取されたアンチモ・ナークは窮地に陥った。 しかし、イイチコはツーランド一族のキムラッポ総督の体験談「タイの娘」を読んでいたこともあり、天孫島がどこかにあることに目をつけ、マーチャント・シーを横断し天孫島に到着。キムラッポの脱走以降、海外の文化に興味を持っていた天孫島の源足徳は軍事同盟を締結。藻蒜スーツと化したブシ達を派遣し、アンチモ・ナークは敗北寸前のところで勝利を掴む。(1809:オラカツサーの海戦)

その後終戦条約(1809:1大陸3島終戦条約)にいたる。結果として大同盟は瓦解し、

アンチモ・ナークは民衆国家として正式に認可されることになる。

ほぼ同時期のイクノサク・ヨシゾーの「革命政権カルタヘナ」と同様初めての民衆政権であった。

この二国が成し遂げた「民衆自決(ディシジョン)+革命(レボリューション)+民主主義(デモクラシー)」の合成語が

「ディシレボクラシー」の語源となっている。

コメント